Kita hidup di era di mana setiap ketukan jari, setiap pencarian, dan setiap interaksi daring meninggalkan jejak digital. Teknologi telah meresap ke setiap aspek kehidupan, dari berkomunikasi hingga mengakses layanan publik, serta berpartisipasi dalam demokrasi.

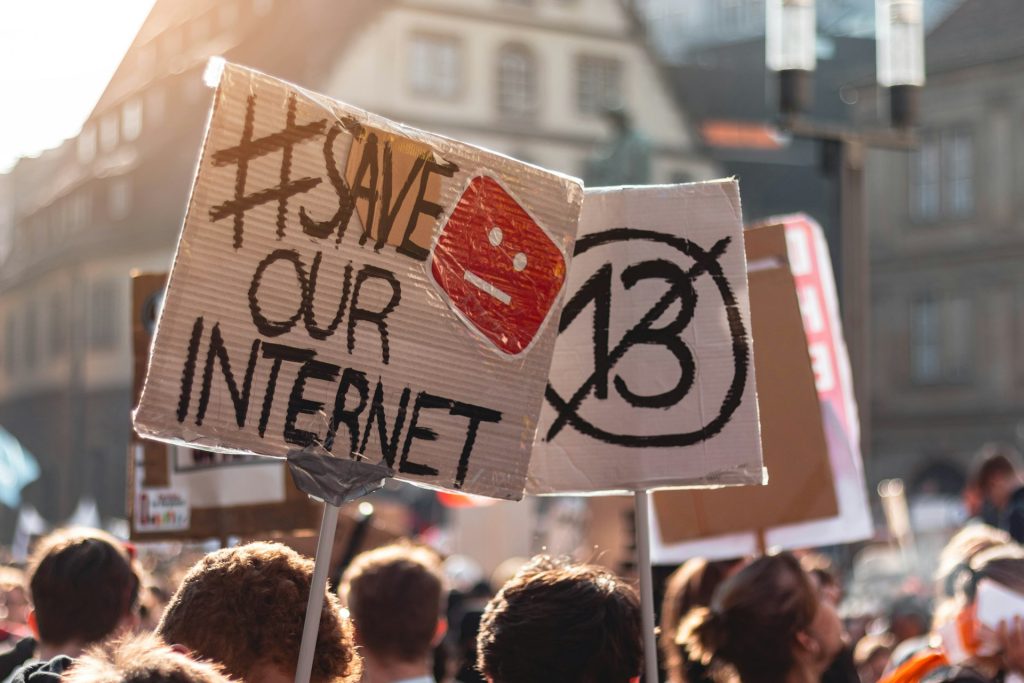

Namun, di balik kenyamanan dan konektivitas yang tak tertandingi, tersembunyi serangkaian tantangan yang mengancam hak asasi manusia di ranah digital. Tanpa perlindungan konstitusi, hak-hak ini rentan direnggut penguasa, dan/atau oligarkinya.

Laporan dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) berjudul “Rights in The Digital Age” (Hak-hak di Era Digital) menyerukan agar konstitusi beradaptasi untuk melindungi kebebasan di lanskap digital yang dinamis.

International IDEA adalah organisasi antar pemerintah yang berdiri pada 1995 dengan 35 negara anggota, demi mendukung demokrasi berkelanjutan di seluruh dunia. Organisasi ini meneliti, menjadi penasihat, dan memfasilitasi dialog untuk menjunjung demokrasi.

Penulis laporan ini, Juliane Müller, yang juga Associate Programme Officer di International IDEA, menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) di era digital tak bisa lagi hanya mengandalkan undang-undang biasa.

“Ketentuan konstitusional menawarkan kerangka kerja yang jauh lebih tahan lama dan kuat,” jelas Müller. “Konstitusi memiliki kekuatan untuk mengikat semua pihak, baik pemerintah maupun aktor swasta raksasa. Memastikan perlindungan secara konsisten,” lanjutnya.

Seperti dijelaskan Müller, konstitusi memiliki otoritas hukum tertinggi dan lebih sulit diubah dibandingkan undang-undang biasa. Ini memastikan kebebasan digital fundamental akan tetap terlindungi.

Konstitusi berfungsi sebagai kerangka hukum yang abadi. Dengan memasukkan hak-hak digital pada tingkat ini, dipastikan bahwa UU pada masa depan tetap selaras dengan hak-hak fundamental, terlepas dari dinamika kemajuan teknologi.

Pengakuan hak digital dalam konstitusi memberikan dasar yang kuat bagi peninjauan yudisial dan klaim konstitusional. Ini memungkinkan warga negara untuk menantang pelanggaran hak-hak ini di pengadilan dan memastikan bahwa hak-hak tersebut ditegakkan.

OECD pada 2022 juga pernah merilis laporan serupa, yang didalamnya mengutip contoh di beberapa negara yang telah mengambil inisiatif domestik untuk melindungi hak-hak di era digital melalui konstitusi atau undang-undang setara konstitusi.

Di Spanyol ada Piagam Hak Digital 2021 yang melindungi dan mengadaptasi HAM dan kepentingan individu di lingkungan digital; Portugal dengan Piagam Hak Asasi Manusia di Era Digital yang menetapkan hak dan kewajiban antara Negara dan warga negara, serta antara swasta.

Brasil punya UU Sipil Internet yang melindungi privasi dan kebebasan berekspresi, serta hak-hak baru. Meksiko memasukkan akses internet sebagai hak konstitusional, serta Chile menjadi negara pertama yang memasukkan “hak otak” (brain rights) dalam konstitusi.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengesahkan resolusi yang menekankan bahwa hak-hak yang sama yang dimiliki orang-orang secara offline juga harus dilindungi secara online. PBB menganjurkan penerapan dan perluasan HAM ke ranah daring (UN General Assembly 2016).

Ancaman di Balik Kemajuan Digital

Laporan yang terbit pada 2025 ini mengkaji bagaimana digitalisasi membentuk kembali hak-hak sipil dan politik inti warga sipil, termasuk kebebasan berbicara, berekspresi, berserikat, dan non-diskriminasi.

Salah satu ancaman paling mencolok adalah pelanggaran privasi. Ingatlah kasus Edward Snowden pada 2013, sebagai bukti jangkauan luas program pengawasan global dengan mencegat jutaan obrolan video, pesan instan, log internet, email, bahkan foto yang dibagikan di platform berbagi file.

Kisah penggunaan spyware Pegasus telah digunakan untuk memata-matai jurnalis, aktivis, dan pemimpin politik di seluruh dunia, mengungkap betapa mudahnya data pribadi warga disalahgunakan. Ini bukan sekadar teori; ini realitas yang menuntut langkah-langkah konstitusional untuk menjaga kebebasan sipil tanpa menghambat inovasi.

Selain privasi, teknologi digital juga memperburuk bias dan ketidaksetaraan yang sudah ada. Algoritma, yang seharusnya netral, seringkali mereplikasi dan bahkan memperkuat bias manusia. Kasus tragis di Belanda pada 2022 membuktikannya.

Di Indonesia kita tidak kekurangan kasus. Kasus Prita, hingga penarikan lagu dari platform musik. Personil band punk menarik karyanya dari peredaran sekaligus minta maaf kepada Kepolisian. Grup asal Purbalingga itu merasa diintimidasi sejumlah anggota Polisi, yang dibantah Polri.

Seorang mahasiswi desain ditangkap Bareskrim Polri terkait unggahan meme (baca: mim) di media sosial yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam posisi “berciuman”. Meski, belakangan dibebaskan.

Otoritas pajak menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang secara tidak proporsional menandai keluarga berpenghasilan rendah dan minoritas etnis sebagai potensi penipuan tunjangan anak. Alhasil, banyak keluarga terjerumus kemiskinan, bahkan menyebabkan bunuh diri.

Banyak lagi kasus yang menunjukkan bahwa algoritma pengenalan wajah memiliki tingkat kesalahan klasifikasi yang lebih tinggi, dapat berujung pada penangkapan yang salah dan diskriminasi sistemik.

Peran Aktor Swasta dan Solusi Konstitusional

Dengan semakin besarnya kekuasaan aktor swasta, terutama perusahaan teknologi raksasa dalam ekosistem internet, laporan ini menyerukan penerapan hak-hak fundamental secara horizontal. Ini berarti perusahaan swasta yang menjalankan fungsi publik atau memiliki pengaruh signifikan terhadap wacana publik harus mematuhi standar hak asasi manusia.

Putusan Google di Spanyol pada 2014 adalah contoh bagaimana hak-hak fundamental, seperti “hak untuk dilupakan,” dapat diterapkan secara horizontal pada entitas swasta, mewajibkan operator mesin pencari untuk menghapus tautan ke informasi pribadi yang sudah usang.

Ini menunjukkan bahwa batas antara domain publik dan swasta semakin kabur, menuntut pendekatan hukum yang lebih komprehensif.

Meski teknologi digital menawarkan penguatan demokrasi dengan meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi, ada hambatan besar yang harus diatasi. Klaim ini rentan karena praktiknya pemadaman internet dengan mudah melumpuhkan akses setidaknya 187 kali di 35 negara pada 2022.

Selain itu, data dari International Telecommunication Union (ITU) pada 2023 menunjukkan 2,6 miliar orang di seluruh dunia masih belum memiliki akses internet, dengan kesenjangan digital gender yang signifikan:

“Setidaknya satu dari delapan perempuan lebih kecil kemungkinannya memiliki ponsel dibandingkan pria.” Kesenjangan ini menggarisbawahi perlunya infrastruktur digital yang kuat dan literasi (melek) digital yang luas sebagai hak fundamental.

IDEA percaya laporan ini bukan sekadar analisis, juga sebuah seruan untuk bertindak. Ini adalah panduan penting bagi para pembuat kebijakan, pembangun konstitusi, dan masyarakat umum untuk menavigasi lanskap digital yang kompleks.

Pemerintah dan parapihak perlu mengambil langkah-langkah konstitusional yang kuat untuk menjaga kebebasan sipil dari ancaman privasi dan penyalahgunaan data, tanpa menghambat potensi inovasi digital.

Penting untuk memandu pengembangan teknologi digital dengan pendekatan berbasis HAM, sesuai norma-norma internasional dan konstitusi. Ini memastikan hak asasi manusia menjadi inti dari setiap regulasi atau kebijakan digital.

Dengan menempatkan hak asasi manusia di jantung kerangka kerja hukum dan kebijakan, kita dapat memastikan bahwa masa depan digital dibentuk oleh nilai-nilai martabat manusia dan supremasi hukum, bukan oleh penguasa teknologi yang tak terkendali.

*Photo by Christian Wiediger on Unsplash

Komentar Anda?