Melek media atau media literasi sangat penting pada era informasi belakangan ini, karena memberi kemampuan untuk mengakses, menganalisa, menilai, dan mencipta, serta aktif terlibat dalam era komunikasi yang hampir tanpa batas.

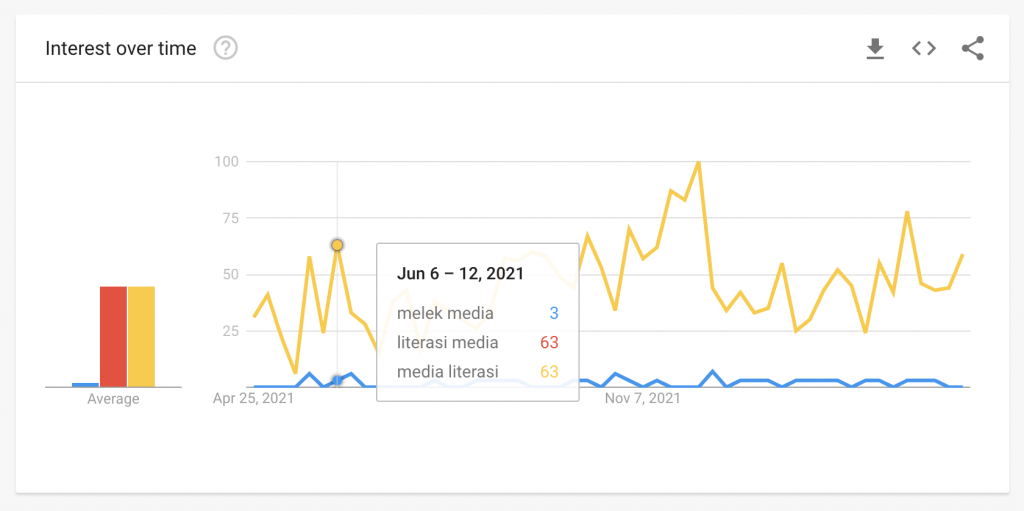

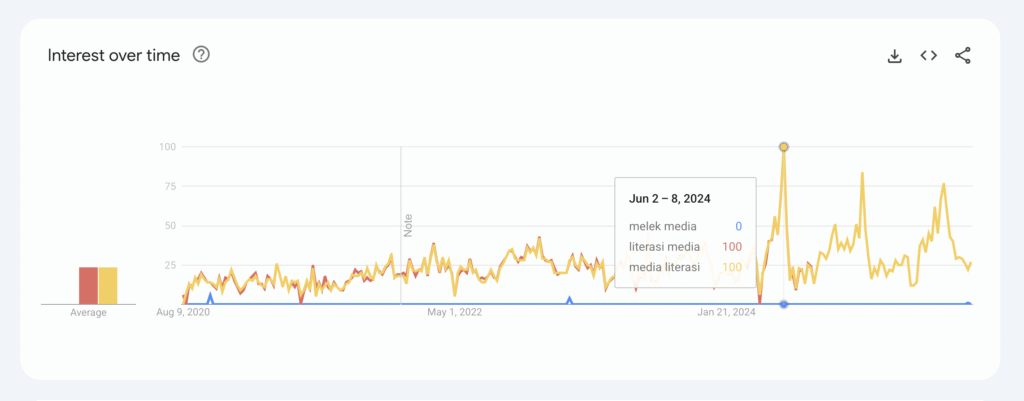

Namun, istilah “melek media” kurang populer dibandingkan dengan “literasi media” atau “media literasi”. Buktinya, pencarian ketiga kata kunci di Google Trends, “literasi media” dan “media literasi” lebih populer dibandingkan “melek media”.

Padahal kita pernah mengenal melek huruf, sebagai tandingan buta huruf. “Melek”, bisa dimaknai melihat, membaca, memahami, atau mampu. Melek media artinya mampu memaknai pesan dalam media, mampu mendayagunakan dan memproduksi media secara etis.

Belakangan ini melek media atau media literacy semakin penting, dengan pesatnya perkembangan teknologi akal imitasi (AI). Maka muncul perluasan istilah, tidak lagi melek media, tetapi mencakup melek media dan informasi. Di dalamnya bisa memuat melek AI.

Tak apalah, jangan bingung. Intinya kita sedang membicarakan barang yang sama, tetapi dengan perluasan seiring perkembangan zaman. Penjelasan tentang daftar kompetensi melek media versi lama bisa Anda baca di sini.

Artikel ini akan membahas apa, mengapa, dan bagaimana sebenarnya melek media, dengan update situasi terkini per 2025. Awalnya adalah banjir informasi—hampir semua orang yang terkoneksi ke internet kini bisa memproduksi medianya sendiri.

Pencarian “melek media”, “literasi media”, dan “media literasi” di Google Trends dalam 12 bulan terakhir (pemutakhiran pada 2021)

Setelah 5 tahun, tren ini tidak berubah. Kami perbarui lagi datanya pada 2025, dan tren pencarian tentang “melek media” ternyata masih mengkhawatirkan 🙂 Paling tidak, mencarian terkait “media literasi” membaik sejak 2024.

Apa itu Melek Media/Media Literasi?

Perbedaan istilah: Media Literacy, Media Literasi, Literasi Media, Melek Media

Istilah yang populer di dunia adalah media literacy. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi literasi media, tapi yang populer “media literasi”. Kata literasi itu sendiri sudah sangat kompleks. Dunia menggunakannya untuk kemampuan dalam “menguasai” sesuatu.

KBBI mencantumkan pengertian literasi media sebagai kata benda yang berarti: Kemampuan menulis dan membaca; pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu; kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.

Literasi dalam dunia pendidikan sering dikaitkan dengan kemampuan calistung: Baca, tulis, hitung. UNESCO pun memperkaya definisinya tidak hanya pada kemampuan baca-tulis, tetapi termasuk kemahiran yang memungkinkan warga negara terlibat adalam pembelajaran sepanjang hayat, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Maka, “literasi media” atau melek media tidak sekadar tentang “membaca media”, tetapi juga “menulis media”, dan “berhitung dengan media”—apapun bentuk medianya. Dengan kata lain, melek media termasuk memahami isinya, mampu menganalisis, dan memproduksinya.

Kata “melek media” hanyalah istilah lain, istilah populer yang ingin membumikan istilah “literasi” agar tak terdengar terlalu saintifik. Pun, kata melek tak diartikan hanya sekadar “melihat”. Sama saja saat Anda menggunakan media literasi, atau literasi media.

Apa yang dimaksud “media”?

Kata “media” dalam melek media atau media literasi dimaksud, bukan sekadar “media massa” seperti koran, majalah, atau televisi, atau media berita di ranah online. Media, kata jamak dari medium, adalah sarana penyampai pesan saat berkomunikasi.

Marshall McLuhan mendeskripsikan kata media sebagai “perpanjangan indera manusia”. Dulu televisi menghadirkan pemandangan dari tempat yang jauhnya ribuan kilometer. Berkat internet, komputer bisa dipakai berkomunikasi, bukan sekadar kalkulator yang hanya bisa dipakai berhitung.

Komputer pun jadi media perpanjangan kita untuk melihat, mendengar, memahami kondisi dunia.

Media kini merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan kontemporer. Di sebagian besar negara industri, sejumlah survei menunjukkan bahwa anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton televisi daripada di sekolah, atau bahkan untuk aktivitas lain selain tidur.

Jika Anda menambahkan waktu yang mereka curahkan untuk film, majalah, permainan komputer, dan musik populer, jelaslah bahwa media merupakan pengisi waktu senggang yang paling signifikan. Media sekarang telah menggantikan keluarga dan sekolah sebagai kanal sosialisasi utama.

Mengapa Melek Media atau Media Literasi?

Informasi yang berlimpah menuntut kemampuan mencerap pesan media secara kritis agar bisa membedakan mana yang benar atau tipuan belaka. Di sisi lain, agar tak memproduksi “sampah”, kemampuan membuat media juga harus diasah.

Dalam era teknologi informasi yang berkembang demikian cepatnya, kita membutuhkan informasi untuk bertahan, juga mampu memproduksi informasi dengan benar. Kita harus “masuk” terlibat di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi harus bisa mengendalikannya.

Guru maupun orang tua, di lingkungan sekolah maupun di rumah, menjadi pihak yang pertama kali harus melek media, agar dapat menjadi penuntun bagi anak-anak/muridnya. Terutama sekolah, harus turut mengubah dan mengembangkan cara pandangnya terhadap literasi.

Ini karena sekolah punya banyak ruang untuk membicarakan hal tersebut.

Beberapa ahli dalam video di bawah ini bicara tentang apa itu melek media, dan mengapa ia penting. Mathew Needleman misalnya, menjawab pertanyaan tentang apa yang bisa dilakukan orang tua agar anak-anaknya bisa menjadi melek media.

Mathew mengatakan, anak-anak sebaiknya diajak bicara mengenai media sejak dini. Anak sekarang, sudah lebih sering menonton televisi, bahkan sebelum mereka mengenal baca-tulis. Karenanya penting mendiskusikan mengenai apa yang mereka lihat dan dengar melalui televisi bersama mereka.

Melek Media di era Akal Imitasi

Artikel kami perbarui karena pada 2025 ini, eranya sudah sangat berbeda bila dibandingkan dengan 2010 saat artikel ini ditulis. Oleh UNESCO, konsepnya pun sudah makin lebar menjadi Melek Media dan Informasi (Media & Information Literacy – MIL).

OECD punya konsep yang lebih spesifik menjurus ke AI: Media & Artificial Intelligence Literacy (MAIL) yang rencananya akan menjadi salahs atu tes tambahan dalam PISA 2029. Isinya mirip MIL dengan perluasan pada isu-isu seputar AI.

Tidak semua anak harus menjadi data scientist atau insinyur AI. Mayoritas akan menjadi pengguna AI. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus membekali generasi muda dengan kompetensi universal: Melek AI, fokusnya pemahaman umum, pemikiran kritis, dan kesadaran etis.

Kemampuan berkolaborasi dengan AI secara efektif, misalnya melalui prompt engineering, lebih praktis dan relevan bagi mayoritas siswa. Mereka perlu memahami cara berinteraksi dengan AI secara efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas.

Apa semua orang harus jadi ahli media?

Tidak perlu, Anda tidak perlu menjadi seorang ahli media untuk menjadi melek media (dan informasi). Menjadi melek media bukan tentang menjadi ahli, tetapi cukup pada tingkatan “memahami”. Apalagi sekarang informasi juga dipengaruhi oleh keberadaan teknologi AI.

Anda hanya perlu paham, bahwa di setiap pesan yang disampaikan melalui media, ada agenda di baliknya. Memahami agenda tersebut, Anda akan tahu bagaimana menyikapinya secara tepat—secara proporsional. Pun media yang dibuat oleh AI, melibatkan faktor pembentuk pesan.

Karena itu pula, dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal, melek media dan informasi tidak perlu muncul sebagai mata pelajaran baru. Ia bisa disisipkan dalam berbagai aktivitas pembelajaran dalam mata pelajaran lainnya. Tentu, akan menuntut kemampuan khusus dari guru.

Kuncinya pada kemampuan berkomunikasi melalui berbagai jenis media. Melek media dan informasi, termasuk melek AI, dibutuhkan di era demokrasi sebagai kemampuan dasar warga negara dalam memilah dan memilih informasi melalui beragam media.

Dengan begitu, warga secara bertanggung jawab dapat memahami media, dan memproduksi medianya sendiri secara tepat. Terutama dengan segala kemudahan yang ditawarkan AI.

7 Langkah Praktis Melek Media/Media Literasi

Langkah 1: Mulai dengan Kesadaran Diri

Evaluasi kebiasaan konsumsi media Anda saat ini:

- Berapa jam sehari Anda menggunakan media sosial?

- Dari mana Anda biasanya mendapat berita?

- Apakah Anda langsung percaya informasi yang dibagikan teman?

- Seberapa sering Anda fact-check sebelum share?

Praktek: Buat journal selama 1 minggu tentang aktivitas media Anda. Catat kapan, dimana, dan mengapa Anda mengonsumsi konten tertentu.

Langkah 2: Kembangkan Kebiasaan Bertanya

5 Pertanyaan Wajib setiap melihat konten:

- Siapa yang membuat konten ini?

- Apa tujuan pembuat konten?

- Kapan konten ini dibuat/dipublikasi?

- Dimana sumber informasinya?

- Mengapa konten ini viral/populer?

Praktek: Terapkan “5W Rule” pada 3 postingan pertama yang Anda lihat setiap buka media sosial.

Langkah 3: Diversifikasi Sumber Informasi

Jangan hanya mengandalkan satu sumber:

- Baca berita dari minimal 3 media berbeda untuk satu topik

- Follow akun dari spektrum politik/ideologi yang berbeda

- Gabungkan media mainstream dan independen

- Ikuti jurnalis dan fact-checker terpercaya

Praktek: Buat daftar 10 sumber berita terpercaya dan baca dari ketiganya setiap hari.

Langkah 4: Pelajari Teknik Verifikasi Dasar

Tools sederhana untuk cek informasi:

- Google Reverse Image Search untuk foto

- Cek tanggal publikasi di metadata

- Bandingkan dengan situs fact-checking (Tirto, Tempo, AFP)

- Lihat komen dan reaksi netizen yang kritis

Praktek: Setiap hari verifikasi minimal 1 informasi yang Anda terima di WhatsApp atau media sosial.

Langkah 5: Pahami Bias dan Manipulasi

Kenali teknik-teknik umum:

- Clickbait headlines – judul melebih-lebihkan

- Cherry picking – pilih data yang mendukung argumen saja

- False dichotomy – seolah hanya ada 2 pilihan

- Ad hominem – serang orangnya, bukan argumennya

- Bandwagon – ikut-ikutan karena banyak yang percaya

Praktek: Identifikasi minimal 1 bias setiap kali membaca artikel berita.

Langkah 6: Latih Kemampuan Produksi Konten

Mulai membuat konten edukatif:

- Tulis thread Twitter tentang topik yang Anda kuasai

- Buat infografis sederhana dengan Canva

- Record video pendek menjelaskan hoaks yang sedang viral

- Bagikan artikel berkualitas dengan komentar kontekstual

Praktek: Buat 1 konten edukatif per minggu, mulai dari yang sederhana.

Langkah 7: Ajarkan dan Diskusikan dengan Orang Lain

Berbagi pengalaman untuk memperkuat pemahaman:

- Diskusikan berita dengan keluarga saat makan malam

- Koreksi (dengan halus) informasi salah di grup keluarga

- Ajari anak/adik cara cek hoaks

- Join komunitas literasi digital di sekitar Anda

Praktek: Setiap minggu, ajari 1 orang cara memverifikasi informasi.

Contoh Melek Media/Media Literasi dalam Keseharian

A. Di Media Sosial (Facebook, Instagram, TikTok)

Scenario 1: Postingan “Obat Herbal Ajaib”

- Yang Sering Terjadi: Langsung percaya dan share karena ada testimoni + foto before/after

- Media Literasi Response:

- Cek apakah penjual punya ijin BPOM

- Tanyakan ke dokter atau apoteker

- Cari review independen, bukan hanya testimoni di akun penjual

- Waspada jika ada claim “sembuh 100%” atau “tanpa efek samping”

Scenario 2: Video Viral “Kejadian Aneh di Daerah X”

- Yang Sering Terjadi: Langsung share dengan caption “Subhanallah” atau “Masya Allah”

- Media Literasi Response:

- Reverse image search untuk cek apakah video asli

- Cari berita dari media lokal daerah tersebut

- Bandingkan dengan channel berita nasional

- Jika ragu, jangan share dulu

B. Di Grup WhatsApp Keluarga

Scenario 3: Broadcast “Info Penting dari Dokter”

- Yang Sering Terjadi: Langsung forward karena “siapa tahu bermanfaat”

- Media Literasi Response:

- Cek nama dokter yang disebutkan, apakah benar ada

- Bandingkan info dengan situs resmi Kemenkes atau IDI

- Jika tidak ada sumber jelas, jangan forward

- Reply dengan fact-check jika informasinya salah

Scenario 4: Meme Politik Menjelang Pemilu

- Yang Sering Terjadi: Share karena sesuai preferensi politik

- Media Literasi Response:

- Cek apakah data dalam meme akurat

- Bandingkan dengan data resmi KPU, BPS, atau lembaga terkait

- Pertimbangkan dampak sharing meme yang berpotensi memecah belah

- Pilih sharing konten yang edukatif, bukan provokatif

C. Saat Menonton YouTube

Scenario 5: Video “Konspirasi Dunia” atau “Fakta Tersembunyi”

- Yang Sering Terjadi: Terhipnotis karena narasi menarik dan “masuk akal”

- Media Literasi Response:

- Cek kredibilitas channel (sejak kapan ada, subscriber, konten lain)

- Lihat sumber yang dikutip dalam video

- Cari video tanggapan dari expert di bidang terkait

- Ingat: extraordinary claims need extraordinary evidence

Scenario 6: Review Produk atau Jasa

- Yang Sering Terjadi: Langsung beli karena review positif

- Media Literasi Response:

- Cek apakah ini sponsored content atau genuine review

- Bandingkan dengan review di platform lain (Google, Tokopedia, etc)

- Lihat review negatif untuk perspektif seimbang

- Waspada jika semua review terlalu positif

D. Saat Baca Berita Online

Scenario 7: Headline Mengejutkan tentang Selebriti

- Yang Sering Terjadi: Klik dan langsung percaya tanpa baca full artikel

- Media Literasi Response:

- Baca artikel sampai selesai, jangan hanya headline

- Cek tanggal publikasi, jangan sampai berita lama

- Lihat komentar pembaca yang mungkin ada klarifikasi

- Cross-check dengan berita dari media lain

Scenario 8: Berita Ekonomi tentang Kenaikan Harga

- Yang Sering Terjadi: Panik dan langsung borong barang

- Media Literasi Response:

- Cek sumber data (BPS, Bank Indonesia, Kemendag)

- Bandingkan dengan media ekonomi lain

- Pahami konteks: apakah ini prediksi, rumor, atau sudah pasti

- Jangan buat keputusan finansial hanya dari 1 berita

Sumber Belajar Melek Media/Media Literasi

A. Website dan Platform Edukasi

Situs Fact-Checking Indonesia:

- Tempo.co/cek-fakta – Cek fakta dari Tempo

- Tirto.id – Jurnalisme mendalam dan fact-check

- AFP Factcheck Indonesia – AFP Fact Check

- Hoaxbuster.id – Database hoaks Indonesia

- Cek.co.id – Platform kolaboratif cek fakta

Platform Pembelajaran:

- Siberkreasi.id – Literasi digital Kominfo

- Japelidi.com – Jaringan Pegiat Literasi Digital

- MediaLiteracy.org – Resource internasional

- UNESCO MIL – Panduan UNESCO

B. Tools Verifikasi Gratis

Reverse Image Search:

- Google Images – Upload foto untuk cari sumber asli

- TinEye.com – Search engine khusus untuk gambar

- Yandex Images – Alternatif Google Images, sometimes more accurate

Video Verification:

- InVID – Browser extension untuk verifikasi video

- YouTube DataViewer (Amnesty International) – Cek metadata video YouTube

- RevEye – Reverse video search

Website Credibility Check:

- Whois.net – Cek kepemilikan dan umur domain

- MediaBias.com – Cek bias politik media internasional

- AllSides.com – Rating bias media dari berbagai spektrum

C. Browser Extensions (Add-ons)

Untuk Fact-Checking:

- Hoaxy – Tracking penyebaran informasi di media sosial

- NewsGuard – Rating kredibilitas situs berita

- Factmata – AI-powered fact checking

- Cross-Check – Verifikasi silang otomatis

Untuk Privasi & Keamanan:

- uBlock Origin – Blokir iklan dan tracker

- Privacy Badger – Cegah tracking online

- DuckDuckGo Privacy Essentials – Browsing tanpa tracking

D. Mobile Apps

Android & iOS:

- Google Lens – Scan dan identifikasi gambar/teks

- Faktanya – App fact-check Indonesia

- TruthNest – Collaborative fact-checking

- Snopes – Database hoaks internasional

E. Komunitas dan Forum

Online Communities:

- Reddit r/MediaLiteracy – Diskusi internasional

- Facebook: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)

- Telegram: Channel Hoaxbuster Indonesia

- Discord: Digital Literacy Indonesia

Offline Communities:

- Komunitas Blogger Indonesia – Workshop literasi digital

- Relawan TIK Indonesia – Pelatihan di daerah

- Forum TKI (Teknologi Komunikasi Indonesia) – Diskusi reguler

F. Course & Certification

Gratis:

- Coursera: Media Literacy for the Digital Age (University of Hong Kong)

- FutureLearn: Digital Media and Society (King’s College London)

- edX: Introduction to Media Studies (MIT)

Berbayar tapi Worth It:

- Poynter Institute: Fact-Checking Course ($50-200)

- Knight Center: Digital Journalism Course ($100-300)

- Google News Initiative: Verification Course (Free-$100)

G. Buku Referensi (Bahasa Indonesia)

- “Hoaks dan Media Sosial” – Nukman Luthfie

- “Literasi Digital” – Deni Darmawan

- “Era Disrupsi Digital” – Rhenald Kasali

- “Jurnalisme Online” – Asep Syamsul Romli

- “Media dan Demokrasi” – Ignatius Haryanto

H. Podcast Rekomendasi

Bahasa Indonesia:

- Hypopotamus Podcast – Diskusi media dan teknologi

- Podcast Pesan – Analisis berita dan media

- Warung Kopi Digital – Literasi digital untuk umum

Bahasa Inggris:

- On the Media (NPR) – Kritik media mingguan

- Reliable Sources (CNN) – Analisis media dan jurnalisme

- Factually! – Interview dengan fact-checkers

*Photo by Esa Oksman from Freeimages

Ooo.. jadi media literacy 2.0 itu seperti yang dijelaskan di paragraf terakhir di atas begitu? Baru tahu saya. 🙂

Kuncinya pada penguasaan informasi… dari berbagai bentuk media. 😀