Sebuah berita di Koran Tempo (26/4/2011) menyatakan, 49% Siswa Setuju Aksi Radikal Berlabel Agama. Wow! Cukup memprihatinkan tentu saja. Penelitian ini dibuat Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) selama Oktober 2010-Januari 2011.

Kenapa atas nama agama, ada orang yang bisa memilih aksi radikal? Tapi bentar dulu, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam artikel itu ditunjukkan 5 contoh pertanyaan beserta jawabannya.

Yang menarik, Anda bisa lihat pilihan jawaban yang ditampilkan, entah berdasarkan apa. Saya tidak akan meninjaunya dari sisi metode penelitian yang sangat akademik, cukup dengan akal sehat saja.

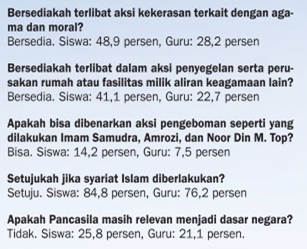

Silakan perhatikan baik-baik setiap pertanyaan dan jawaban yang dipilih untuk ditampilkan pada gambar di samping ini:

Sekarang perhatikan 3 pertanyaan pertama, tentang kesediaan untuk terlibat dalam aksi kekerasan, aksi penyegelan serta perusakan, dan bagian pembenaran terhadap aksi pengeboman.

Dua pertanyaan sebelumnya menyatakan, 48,9 % siswa bersedia terlibat aksi kekerasan, dan 41,1% siswa bersedia ikut melakukan aksi penyegelan atau perusakan. Tapi pertanyaan ketiga tentang pembenaran aksi pengeboman, HANYA 14,2% yang menyatakan bahwa aksi tersebut bisa dibenarkan.

Sekarang coba kita bandingkan dengan tulisan Rudy Harisyah Alam, Fellow Researcher Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian, Jakarta di harian Media Indonesia, 7 Maret 2011 yang lalu, dengan topik yang sama. Tingkat kesediaan dalam penelitian itu dihitung dari respons `sangat bersedia‘ dan `cukup bersedia‘.

Dari tulisan itu juga disebutkan, tingkat kesetujuan tertinggi siswa adalah sebenarnya terhadap menyegel/merusak tempat hiburan (75,3%), sedangkan terendah adalah terhadap membantu umat Islam di daerah konflik dengan senjata (48,9%).

Jadi, pertanyaannya bukan sekedar YA atau TIDAK, melainkan dengan skala sikap. Ini tentunya memberi kita gambaran yang lain mengenai hasil survei tersebut, dibandingkan dengan apa yang ditulis di Koran Tempo.

Di Koran Tempo itu juga menggunakan sub judul artikel: Pelajar Menganggap Pancasila Tak Lagi Relevan. Padahal, jelas dalam hasil penelitian tersebut, siswa yang menyatakan tidak relevan hanya 25,8 persen.

Artinya, secara statistik awam saja, hanya 1/4 dari 993 orang siswa responden yang menyatakan Pancasila TIDAK relevan, dari total populasi 611.678 orang siswa SMP umum kelas XIV dan XIX, Siswa SMA kelas X, XI, XII.

Dengan menempatkannya sebagai sub judul, dengan cepat orang mengambil kesimpulan, “sebagian besar” responden menjawab bahwa Pancasila tak lagi relevan. Apakah 1/4 dari responden bisa kita kategorikan “sebagian besar”?

Tentu berbeda jika sub judul itu ditulis: “25% Siswa Responden Penelitian Menganggap Pancasila Tak Lagi Relevan.”

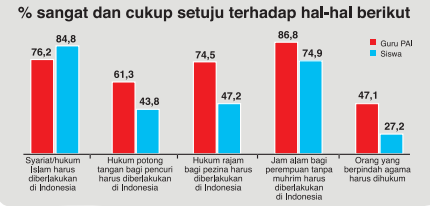

Dari tulisan Rudy Harisyah Alam pula, ditunjukkan 5 hasil penelitian yang menampilkan apa yang paling disetujui oleh responden, seperti yang saya kutip gambarnya di samping ini. Lima hal di samping ini berbeda dengan yang ditampilkan di Koran Tempo.

Dalam artikel ini pula dijelaskan lebih lengkap mengenai proses dan hasil penelitian, serta pengujian analisis korelasi dan regresi yang menunjukkan dukungan responden terhadap kekerasan dibentuk dua faktor penting: intoleransi dan pandangan keagamaan konservatif.

Dalam survei Lakip tersebut, konservatisme keagamaan dipahami sebagai pandangan atau orientasi keagamaan yang cenderung untuk menekankan dan mempertahankan pembacaan harfiah terhadap sumber-sumber ajaran agama. Penulis bahkan memulai artikelnya dengan paragraf ini:

Berbagai peristiwa kekerasan terkait isu agama yang terjadi belakangan ini di sejumlah tempat di Tanah Air sangat mungkin disebabkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kekerasan dan tingkat kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam kekerasan cukup tinggi.

Tingginya tingkat dukungan dan kesediaan untuk terlibat dalam kekerasan terkait dengan isu agama itu bahkan ditemukan pada segmen masyarakat terdidik, seperti guru dan siswa.

Ada juga tulisan lain, yang berjudul Paradoks Kebangsaan Siswa Kita, dari Media Indonesia juga, yang ditulis oleh Ahmad Baedowi. Tema tulisan ini juga sama, mengomentari hasil penelitian LaKIP tersebut, dengan sudut pandang yang lain.

Fokus tulisan itu pada paradoks yang menghinggapi cara pandang para siswa kita dalam melihat sentimen kebangsaan dan sentimen keagamaan mereka saat ini.

Paradoks itu dijumpai dari data bahwa sebanyak 98,7% siswa merasa sangat bangga menjadi bagian dari warga dan bangsa Indonesia, dan 98% siswa lebih mengutamakan untuk membeli produk Indonesia ketimbang produk negara lain.

Sementara ketika ditanya tentang sistem demokrasi yang saat ini dijalankan negara Indonesia, 59,8% siswa merasa bahwa sistem demokrasi saat ini merupakan yang paling tepat, tetapi dengan catatan ada sebanyak 25,8% siswa kita yang menganggap Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara.

Ahmad Baedowi juga menyinggung prinsip-prinsip good citizenship melalui pendidikan di sekolah. Prinsip-prinsip good citizenship yang diambil dari proses pengajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan dipandang akan membuat siswa lebih aktif terlibat dalam proses politik secara sehat, karena basis pengetahuan mereka secara agamis dan ketatanegaraan pasti akan lebih baik.

Pengintegrasian pendidikan agama dan kewarganegaraan diharapkan mampu mendorong sikap-sikap siswa yang lebih toleran dalam rangka membantu penguatan sistem demokrasi yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia.

Yang penting di sini adalah, media massa selalu punya kepentingan dalam menyampaikan berita. Berita di Koran Tempo ini diangkat, tampaknya menyambut ramainya pemberitaan di berbagai media tentang radikalisme yang muncul di lembaga pendidikan.

Pembaca perlu berhati-hati, terutama ketika berita ini diangkat berdasarkan hasil penelitian. Mencuplik sebagian hasil penelitian, bisa “mengarahkan” kita pada kesimpulan yang tidak akurat, dan bahkan bisa “membelokkan” kesimpulan berdasarkan kepentingan siapa saja yang menyebarkannya.

Apalagi dengan kekuatan media sosial saat ini, penyebaran informasi bisa sangat cepat, sehingga membuat orang lupa untuk selalu berhati-hati.

Untuk menghadapinya, kita bisa lebih melek media dengan memahami 5 prinsip utama dari medialit.org, yaitu (1) All media messages are constructed; (2) Media messages are constructed using a creative language with its own rules; (3) Different people experience the same messages differently; (4) Media have embedded values and points of view, dan (5) Media messages are constructed to gain profit and/or power.

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, kita tidak bisa mempercayai hanya satu media, karena dengan caranya yang unik dan mutakhir, media dapat memelintir suatu informasi menjadi seolah-olah informasi baru, entah dengan sengaja atau tidak, demi popularitas yang ujung-ujungnya duit. Toh, tak ada satupun yang sempurna di dunia ini.

Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang kita punya saat ini, internet menawarkan banyak informasi yang bisa kita pilah dan nilai, mana yang patut dipercaya dan mana yang tidak. Cepat bereaksi, atau cepat dalam membaca data atau berita lalu menarik kesimpulan, tidaklah cukup, dan bukan yang utama.

Lebih penting, pahami berita itu dengan sebenar-benarnya. Berdayalah dengan informasi, jangan sampai terperdaya oleh informasi!

*Gambar diambil dari copress.org