Sebuah studi yang diterbitkan JD Journal for Deradicalization edisi Musim Panas 2025, menunjukkan bahwa intervensi melek media berbasis permainan di Indonesia dapat meningkatkan motivasi dan persepsi dalam memerangi disinformasi.

Sudah jadi fenomena bahwa hoaks di Indonesia marak di WhatsApp, terutama selama Pemilu 2019, dan menyasar isu-isu seperti kesehatan (vaksin COVID-19), ekonomi (BBM), dan lingkungan (energi terbarukan).

Sayangnya, lebih dari 40% warga mengaku hanya membaca judul berita sebelum membagikannya, menurut laporan GeoPoll (2020). Dalam konteks inilah “Gali Fakta” menjadi relevan: ia menyentuh langsung kebiasaan dan ekosistem digital warga Indonesia.

Studi oleh Michael H. Becker, Michael J. Williams, dan Alexa Hassan ini melibatkan 504 orang dewasa Indonesia dari berbagai usia dan jenis kelamin. Intervensi “Gali Fakta” untuk mengedukasi peserta tentang taktik disinformasi dalam tiga isu: kesehatan, berita, dan keuangan.

Mereka menindaklanjuti tema serupa pada 2024, oleh Facciani, dkk. (2024), berjudul “Playing Gali Fakta inoculates Indonesian participants against false information“, dirilis Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review.

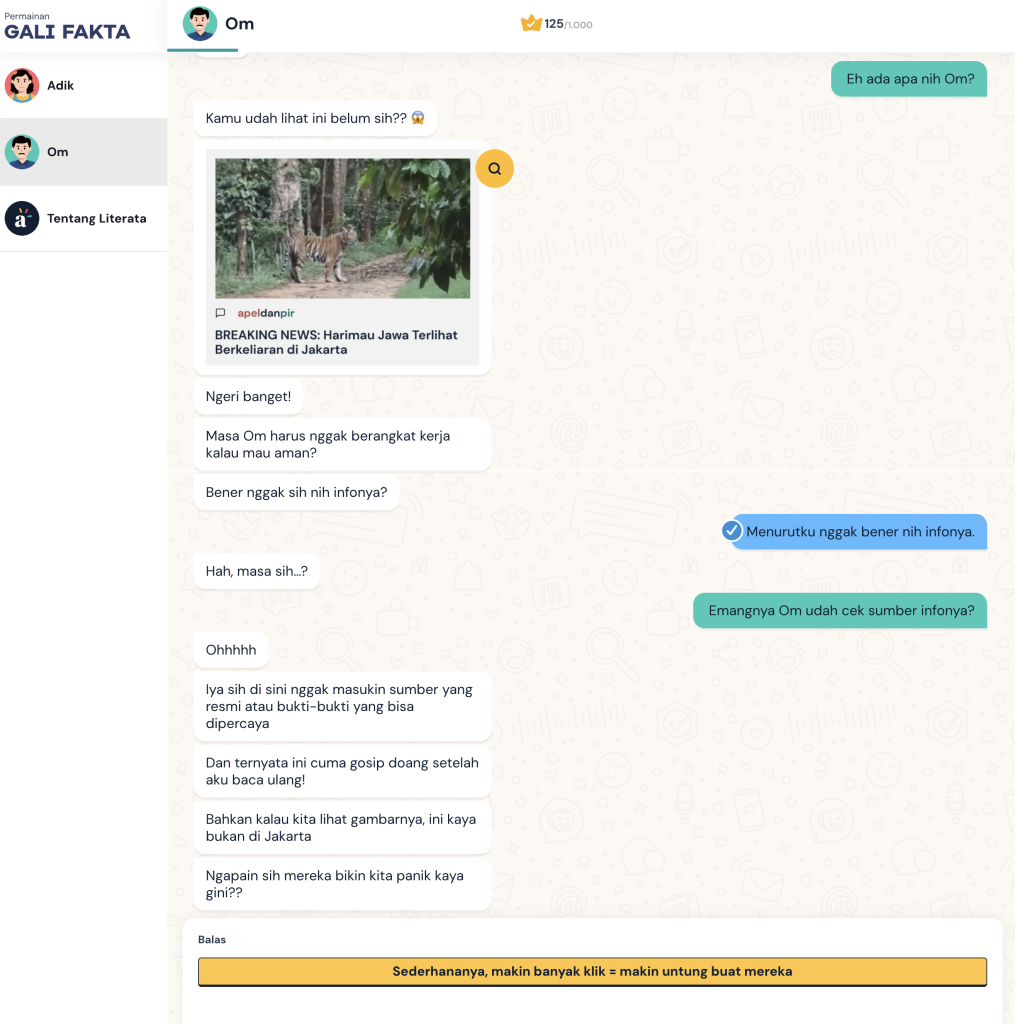

Studi awal menggunakan gim “Gali Fakta” lewat di situs literata.id. Tampilan gim itu mirip WhatsApp versi web, sehingga kita seperti sedang bercakap-cakap dengan teman atau keluarga. Bedanya, semua respons sudah ditentukan, sehingga pengguna hanya tinggal memilih.

Melibatkan 1.006 responden Indonesia dalam uji coba terkontrol secara acak, separuh peserta memainkan Gali Fakta, sementara sisanya memainkan Tetris sebagai kelompok kontrol. Pemain Gali Fakta lebih banyak yang dapat menilai berita palsu sebagai “kurang akurat”, dibandingkan kelompok kontrol.

Mereka juga cenderung lebih enggan membagikan hoaks, dengan penurunan skor niat berbagi dari 3,26 menjadi 3,47. Yang menarik, sikap terhadap berita faktual tidak berubah secara signifikan. Ini berarti peningkatan skeptisisme hanya berlaku untuk informasi salah, bukan keseluruhan informasi.

Studi terbaru dari Becker, Williams, & Hassan (2024), menggunakan pendekatan Teori Perilaku Terencana dan Teori Inokulasi. Maksudnya, individu dibekali dengan pertahanan terhadap informasi yang salah sebelum mereka terpapar klaim palsu yang “sebenarnya”.

Temuan dari intervensi Gali Fakta ini menunjukkan dampak positif. Setelah mengikuti intervensi, peserta melaporkan peningkatan yang signifikan dalam motivasi untuk mendeteksi informasi palsu, serta memiliki persepsi bahwa mengidentifikasi disinformasi daring adalah hal yang normal.

Dampak positif ini bertahan hingga dua minggu setelah intervensi. Peserta pun makin tertarik untuk mendeteksi dan mencegah disinformasi, menunjukkan bahwa permainan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga mendorong keinginan untuk bertindak.

Efektivitas intervensi inipun terbukti inklusif. Dampaknya tidak bergantung pada tingkat pendidikan peserta maupun skor awal mereka dalam permainan. Hal ini menegaskan bahwa Gali Fakta mampu memberi manfaat yang luas untuk berbagai lapisan masyarakat—apapun latar belakang pendidikan atau tingkat pemahaman mereka terhadap isu digital.

Meski demikian, ada catatan terkait “efikasi” diri. Keyakinan mampu mengidentifikasi disinformasi memang meningkat setelah intervensi. Namun, peningkatan ini menyusut ke tingkat dasar setelah dua minggu. Ini mengindikasikan pentingnya pendidikan melek media berkelanjutan.

Terakhir, individu yang menghabiskan lebih banyak waktu daring menunjukkan sikap, norma subyektif, efikasi diri, dan niat perilaku yang lebih tinggi dalam mengidentifikasi disinformasi. Artinya, penting untuk menargetkan pengguna daring yang aktif dalam upaya literasi media.

Oh iya, situs ini juga pernah bereksperimen dengan “permainan” untuk bahan belajar tentang melek media, Anda bisa lihat di sini contohnya. Kami juga percaya, gamifikasi dalam LMS (Learning Management System) untuk belajar daring diperlukan agar peserta aktif berpartisipasi.

Gali Fakta: Inovasi Gamifikasi untuk Melek Media

Permainan”Gali Fakta” merupakan sebuah inovasi yang dirancang secara cermat untuk memenuhi kebutuhan konteks digital Indonesia. Permainan ini dikembangkan melalui sinergi Moonshot, University of Notre Dame, dan IREX, adaptasi dari program “Learn to Discern” yang dikelola oleh IREX.

Keunikan “Gali Fakta” terletak pada desain antarmukanya yang secara cermat meniru pengalaman penggunaan aplikasi pesan populer seperti WhatsApp. Dalam simulasi ini, pemain ditempatkan dalam skenario grup obrolan dengan orang-orang terdekat.

Simulasi ini dirancang demikian untuk memicu situasi di mana misinformasi atau disinformasi dapat muncul, seperti hoaks yang lazimnya tersebar melalui grup keluarga atau grup teman dekat. Melalui elemen interaktif yang menarik, pemain diajak secara aktif melindungi lingkaran sosial mereka dari hoaks.

Pendekatan gamifikasi ini tidak hanya menjadikan proses belajar lebih menarik dan mudah diakses audiens, juga secara efektif memanfaatkan dinamika sosial dalam penyebaran informasi untuk edukasi.

Inti dari “Gali Fakta” adalah konsep “prebunking” yang berakar pada Teori Inokulasi. Konsep prebunking ini seperti vaksin mental, membekali individu dengan pemahaman dan “kekebalan” untuk mengenali taktik disinformasi, bahkan sebelum mereka terpapar klaim palsu tertentu.

Hal ini dilakukan dengan memaparkan peserta pada contoh taktik manipulasi informasi—seperti penggunaan akun palsu, eksploitasi bias konfirmasi, penyalahgunaan sumber yang tidak dapat dipercaya, atau efek filter bubble yang diciptakan algoritma.

Permainan ini juga mencakup contoh-contoh berita yang menyesatkan, judul, foto, dan artikel kebohongan, serta bentuk misinformasi lainnya yang disajikan murni untuk tujuan edukasi dan informasi.

Melalui empat skenario yang berbeda, sekitar lima menit untuk memainkannya, pemain tidak hanya belajar tentang jenis-jenis misinformasi tetapi juga diberikan kesempatan untuk berlatih mengidentifikasi dan menanggapinya dalam lingkungan yang “aman”.

Skenario-skenario ini mencakup tiga area topik utama yang sering menjadi sasaran disinformasi di Indonesia: kesehatan, berita, dan keuangan, memastikan relevansi langsung dengan kehidupan sehari-hari partisipan.

Seluruh nasakh dan narasi dalam permainan telah diverifikasi oleh para ahli Indonesia untuk memastikan akurasi dan kesesuaian budaya, menjadikannya alat yang sangat kontekstual dan efektif dalam upaya melawan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang bermain “Gali Fakta” menunjukkan skeptisisme yang signifikan terhadap judul berita palsu, dan mengurangi kemungkinan untuk membagikannya—tanpa meningkatkan skeptisisme terhadap berita faktual.

Studi ini menggarisbawahi bahwa intervensi gamifikasi yang dirancang secara kultural sensitif, seperti “Gali Fakta,” memiliki potensi besar untuk meningkatkan melek media. Dengan menyesuaikan konten dan memanfaatkan platform yang sering digunakan oleh audiens lokal, manfaat intervensi semacam itu cenderung lebih tahan lama dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat umum.

Permainan ini juga menunjukkan intervensi melek media daring yang dapat diperluas di Indonesia, bahkan berpotensi untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan untuk memperkuat pembelajaran literasi digital secara menyenangkan dan interaktif.

Para peneliti menyarankan studi di masa depan untuk memasukkan pengukuran perilaku objektif dan desain kelompok kontrol untuk lebih memperkuat temuan ini.

*Photo by David Gomes