Kepercayaan khalayak terhadap media adalah fondasi penting bagi keberlangsungan jurnalisme dan industri media, terutama terhadap kualitas demokrasi. Di era digital penuh misinformasi dan disinformasi, memahami dinamika kepercayaan ini menjadi semakin krusial.

Dua dokumen berikut menarik perhatian, “Di Antara Literasi dan Bias Politik: Studi tentang Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Media di Indonesia” oleh AJI Indonesia dan Remotivi (2024) dan “Digital News Report” (2024) rilisan Reuters Institute khususnya yang membahas situasi di Indonesia. Keduanya memberikan wawasan mendalam tentang kepercayaan terhadap media di Indonesia.

Kedua laporan ini menarik karena isinya seolah bertolak belakang, sehingga bisa saling memperkaya. Laporan AJI dkk. mengindikasikan kepercayaan relatif tinggi di Indonesia. Sebaliknya, laporan Reuters Institute menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah. Mengapa bisa begitu?

Kemungkinan pertama, definisi “kepercayaan” berbeda antar-studi. Laporan AJI merinci indikator seperti keadilan, bias, komprehensivitas, akurasi, dan pemisahan fakta-opini. Dalam laporan Reuters Institute, indikator yang dilihat di antaranya standar jurnalistik, transparansi, representasi adil, bias, sensasional, rekam jejak, preferensi politik, dan negativitas.

Kedua, konteks budaya responden. Indonesia, dengan sistem politik tanpa pembelahan ideologis tegas, mungkin menghasilkan ekosistem media kurang terpolarisasi. Ini menumbuhkan kepercayaan umum lebih tinggi. Meski begitu, karakter warga Indonesia sangat heterogen, ditandai dengan tingkat pendidikan berbeda, atau latar belakang budaya yang beragam.

Kedua penelitian menggunakan pendekatan survei. Namun, metodologi dan sasaran responden mereka berbeda. Studi AJI Indonesia dan Remotivi (2024) memakai quota sampling di 34 ibukota provinsi Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka.

Total 2.040 responden terlibat, dengan 60 responden per provinsi. Survei ini berlangsung dari April hingga September 2023. Demografi responden mencakup jenis kelamin, usia, pendidikan, dan rata-rata pengeluaran. Mayoritas adalah lulusan SMA (48,48%) dan sarjana (27,35%).

Sementara itu, Reuters Institute melakukan survei nasional daring, dan lima kelompok fokus dengan 22 partisipan. Kelompok fokus bervariasi dalam pengetahuan, minat regulasi, gender, usia, dan etnis. Digital News Report 2024 didasarkan pada survei YouGov di 47 wilayah/negara, mewakili separuh populasi dunia. Perbedaan ini, seperti pengumpulan data dan ukuran sampel, dapat memengaruhi hasil.

Beda kepercayaan khalayak terhadap media

Studi AJI Indonesia dan Remotivi (2024) menunjukkan tingkat kepercayaan khalayak terhadap media di Indonesia cukup tinggi. Sebanyak 33,7% responden “sangat percaya” dan 37,4% “percaya” terhadap media. Temuan ini selaras dengan studi Kompas (2023) yang menemukan 70,2% publik Indonesia percaya pada pemberitaan media massa. Faktor utamanya: Sumber resmi dan informasi lengkap.

Bukan kali ini saja, riset lain mengamini tingginya kepercayaan tersebut. Edelman Trust Barometer Global Report 2022 mencatat tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media sebesar 73%. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat kedua tertinggi dunia kala itu. Studi-studi lokal pun senada.

Penelitian di Garut (2020) menunjukkan 70% responden percaya informasi dari media massa daring. Di Kota Bogor (2019), 54,4% responden lebih memercayai media massa ketimbang media sosial. Ini mengindikasikan pola kepercayaan konsisten di berbagai wilayah.

Temuan ini berbeda laporan Reuters Institute. Pada laporan terakhir (2024), tingkat kepercayaan responden terhadap berita di Indonesia, sepanjang 2021-2023 hanya mencapai 39%—lalu turun menjadi 35% dalam laporan terakhir pada 2024. Ini sejalan dengan tren di 47 wilayah (negara) target survei yang relatif rendah, hanya berkisar 40%.

Laporan Reuters didukung oleh temuan di Inggris. “Impress News Literacy Report: Lessons in building public confidence and trust” (2022) dari Inggris menyajikan gambaran lebih suram. Riset ini juga menggunakan data dari dari Reuters Institute.

Laporan tersebut menemukan bahwa kepercayaan khalayak terhadap media di Inggris pada masa itu terbelah: 49% mempercayai media dan 48% tidak. Kepercayaan terhadap jurnalis lebih rendah lagi, hanya 39%.

Perbedaan tren yang cukup mencolok antara Indonesia dengan banyak negara di dunia ini mengundang pertanyaan tak terjawab. Sementara pada aspek lain, seperti kekhawatiran terhadap keberlanjutan bisnis media, dialami oleh hampir semua media di dunia. Namun, bisa jadi urusan bisnis ini tidak terkait dengan kepercayaan, tetapi karena pesaingnya terlalu kuat: korporasi di balik platform media/jejaring sosial.

Di balik kepercayaan dan ketidakpercayaan

Beberapa faktor kunci menjadi penyebab kepercayaan, pun ketidakpercayaan khalayak terhadap media. Pertama, ihwal literasi media atau melek media. Di Indonesia, studi AJI Indonesia dan Remotivi (2024) mencatat tingkat melek media responden terbilang tinggi, dengan 52,4% responden memiliki tingkat literasi tinggi dan 16,4% sangat tinggi.

Literasi ini diukur berdasarkan pemahaman responden atas pengetahuan dasar jurnalisme, contohnya kemampuan membedakan berita/opini atau memahami native advertising. Selain itu, dinilai dari sikap responden terhadap nilai-nilai inti jurnalisme, mencakup pengawasan, transparansi, faktualitas, keberpihakan pada kaum terpinggirkan, dan kritik sosial.

Meski tingkat kepercayaan khalayak terhadap media cukup tinggi (total 71,1% percaya/sangat percaya), tiada korelasi nyata antara literasi media dan tingkat kepercayaan media. Sekilas, tingginya tingkat literasi media dan tingginya tingkat kepercayaan yang beriringan, mengindikasikan korelasi positif. Tetapi bukan itu kesimpulannya.

Laporan AJI dkk. secara eksplisit menyatakan, “Dalam konteks di Indonesia, perlu investigasi lebih jauh tentang mengapa tingkat literasi media tidak membentuk kepercayaan terhadap media”, dan “Hasilnya, literasi media tidak berkaitan dengan kepercayaan pada media”. Ini mengisyaratkan pemahaman prinsip jurnalisme tak serta-merta menumbuhkan iman publik.

Temuan ini lagi-lagi berbeda dengan tren di dunia. Dari laporan Impress (2022) di Inggris, justru menunjukkan korelasi. Tingkat literasi berita rendah dan tak konsisten, berkorelasi dengan khalayak yang kurang percaya diri memahami cara kerja dan regulasi berita. Inilah yang digadang jadi penyebab rendahnya kepercayaan di sana.

Dalam konteks laporan Impress itu, rendahnya literasi berita di Inggris berkontribusi pada rendahnya tingkat kepercayaan terhadap media. Ini konsisten dengan gagasan bahwa “orang tidak (atau mungkin tidak bisa) memercayai apa yang tidak mereka pahami”. Menunjukkan adanya korelasi negatif.

Fenomena adanya korelasi dalam riset Impress dapat ditemukan dalam penelitian global. Riset-riset lain menunjukkan literasi media umumnya berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan terhadap berita. Ketika khalayak berpengetahuan tentang regulasi dan cara kerja jurnalisme, mereka cenderung lebih memercayai berita hasil produksi media.

Peningkatan pemahaman proses produksi, standar editorial, dan regulasi dapat menumbuhkan kepercayaan. Studi lain juga menemukan bahwa pelatihan melek media memperbaiki persepsi kredibilitas berita dan meningkatkan kepercayaan. Ini juga menunjukkan korelasi, meskipun positif.

Sayangnya sulit memvalidasi secara independen hasil survei AJI Indonesia dan Remotivi (2024). Laporan tersebut hanya menyatakan bahwa “tidak ada korelasi nyata” dan “literasi media tidak berkaitan dengan kepercayaan pada media”. Mereka tidak menyajikan detail teknis uji korelasi yang dilakukan, seperti: Jenis uji korelasi yang digunakan; Nilai koefisien korelasi (r); atau Nilai signifikansi (p-value).

Kita geser dulu ke faktor kedua yang mempengaruhi tingkat kepercayaan. Ada bias politik dan preferensi individual. Di Indonesia, mayoritas responden survei mengaku cenderung liberal dalam preferensi politik mereka; ini memiliki korelasi (kendati lemah) dengan tingkat kepercayaan terhadap media.

Di Inggris, laporan Impress (2022) menyoroti kecenderungan individu memilih berita selaras dengan pandangan politik mereka (partisan self-selection). Kendati publik mendamba berita akurat dan seimbang, mereka acap kali selektif sesuai preferensi—sebuah kontradiksi antara harapan dan laku konsumsi media.

Ketiga, kualitas jurnalisme dan akuntabilitas. Di Indonesia, kepercayaan khalayak berakar pada sumber resmi dan kelengkapan informasi, menandakan akurasi, objektivitas, dan komprehensivitas sebagai indikator penting. Namun, tak sedikit responden meragukan independensi media dari bias atau prasangka, serta kelengkapan informasi tersaji.

Di Inggris, menurut laporan Impress (2022), khalayak merasa kecewa lantaran media tak memenuhi ekspektasi mereka, terutama dalam hal pengakuan kesalahan dan penanganan keluhan audiens, menekankan kurangnya akuntabilitas sebagai masalah paling menonjol. Organisasi berita dipandang lebih mementingkan tujuan pribadi ketimbang kepentingan publik atau fakta terverifikasi.

Keempat, lanskap media digital dan fragmentasi tak luput dari sorotan. Era digital telah memecah-belah berita; publik hanya menerima informasi sepotong-sepotong. Hal ini, sebagaimana diutarakan Schudson (2022) dalam studi AJI Indonesia, dapat mengganggu kelengkapan pemberitaan. Padahal, media seyogianya menyajikan berita utuh dan komprehensif.

Di Inggris, kepercayaan pada berita daring menurun seiring bertambahnya usia. Banyak kelompok usia tua tak yakin bisa mempercayai penyedia berita daring. Ini mengisyaratkan bahwa media daring, sebagai medium relatif baru, beragam, terfragmentasi, dan sebagian besar tak teregulasi, menyurutkan kepercayaan sepenuhnya.

Lalu, Mau Apa?

Untuk menjembatani jurang antara media dan khalayak, beberapa ikhtiar dapat dipertimbangkan. Media perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Media wajib lebih transparan dalam proses produksi berita, sumber informasi, serta pemisahan fakta dari opini.

Penting pula bagi media untuk berterus terang mengakui dan mengoreksi kekeliruan. Mekanisme pengaduan efektif dan mudah diakses tersedia dan berfungsi baik. Laporan Impress (2022) menyarankan, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas eksternal (misalnya, keanggotaan badan pengatur pers) adalah peluang untuk menumbuhkan kepercayaan.

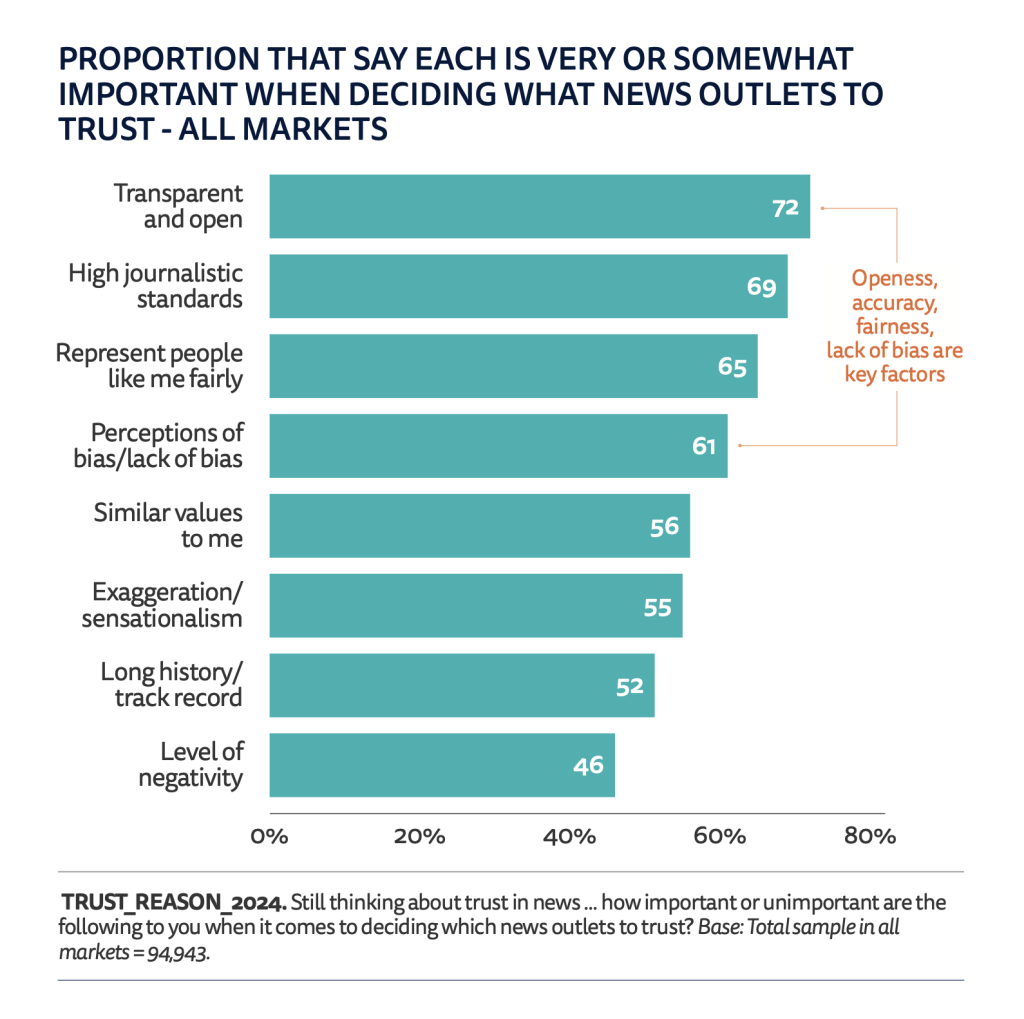

Laporan Reuters Institute (2024) juga menyoroti bahwa publik memiliki kesamaan pandangan tentang faktor-faktor terpenting dalam memutuskan outlet berita mana yang harus dipercaya. Faktor-faktor ini meliputi transparansi, standar jurnalistik yang tinggi, kebebasan dari bias, dan perlakuan yang adil terhadap orang. Secara global, standar jurnalistik yang tinggi (72%) merupakan aspek paling penting.

Media harus lebih fokus pada nilai-nilai inti jurnalisme. Kendati preferensi politik dapat memengaruhi kepercayaan, media harus teguh pada nilai-nilai inti jurnalisme seperti keadilan, akurasi, komprehensivitas, dan pemisahan fakta dari opini. Mendorong jurnalisme berimbang, non-partisan, dan berpihak pada kepentingan publik, seraya tetap menjalankan jurnalisme advokasi didukung bukti kuat, dapat membantu membangun kembali kepercayaan khalayak.

Lalu, perdalam edukasi melek media untuk publik. Meskipun menurut riset AJI dkk. kemampuan literasi media di Indonesia terbilang tinggi, perlu kajian lebih mendalam mengapa hal itu tidak berkorelasi dengan kepercayaan. Program literasi harus fokus pada aspek membangun kepercayaan, contohnya pemahaman bias dan pentingnya memeriksa beragam sumber.

Di Inggris, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman publik tentang cara berita dibuat dan diatur. Kampanye kesadaran standar pers perlu menjangkau mereka yang tak terlibat media dan politik. Edukasi harus mencakup bagaimana berita diproduksi, standar acuan, dan regulasi yang tersedia. Untuk urusan itu, tampaknya tak bisa hanya mengandalkan pihak pengelola media.

Laporan Impress (2022) menyarankan perlu memperkuat regulasi tentang pers bebas dan independen di Inggris. Publik mendukung regulasi pers beroperasi independen dari industri atau pemerintah (78% mendukung). Regulasi efektif dan independensi dianggap prioritas utama. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bersinergi menciptakan kerangka regulasi yang kokoh dan mandiri, guna meningkatkan standar konten dan mendukung praktik penerbitan berita etis secara struktural.

Dengarkan dan beradaptasilah dengan audiens. Perusahaan media dan jurnalis perlu lebih sungguh-sungguh menyimak masukan publik tentang apa yang menumbuhkan atau meruntuhkan kepercayaan pada media. Memahami hajat komunitas atau audiens adalah kunci peningkatan kepercayaan. Ini berarti menyesuaikan produksi berita agar relevan, signifikan, dan akurat bagi audiens majemuk.

Berdasarkan model kebutuhan pengguna dalam Reuters Institute (2024), kebutuhan paling penting secara global adalah tetap up to date (72%), belajar lebih banyak (67%), serta mendapatkan perspektif bervariasi (63%). Ini konsisten di berbagai kelompok demografis, meskipun anak muda lebih tertarik pada cerita yang menginspirasi.

Melalui transparansi, edukasi, regulasi yang kuat, dan keterlibatan aktif dengan audiens, industri media dapat membangun kembali kepercayaan khalayak yang vital di tengah dinamika lanskap informasi. Tentu saja, butuh peran multipihak dalam upaya ini.

Catatan khusus mengenai perbedaan signifikan dalam tingkat kepercayaan media, khususnya antara studi lokal Indonesia dan laporan Reuters Institute, menunjukkan kompleksitas pengukuran kepercayaan. Variasi ini mungkin timbul dari perbedaan definisi, metodologi survei, serta konteks sosiopolitik dan budaya masing-masing negara. Oleh karena itu, penting untuk tidak menggeneralisasi temuan tanpa memahami nuansa di baliknya.

Untuk penelitian berikutnya, butuh standardisasi definisi dan metodologi dalam survei kepercayaan media global. Studi kualitatif mendalam juga diperlukan untuk menggali persepsi publik tentang “kepercayaan” secara lebih holistik. Dengan demikian, kita dapat memperoleh pemahaman lebih akurat dan komprehensif mengenai dinamika kepercayaan khalayak terhadap media di berbagai belahan dunia.

Photo by Kayla Velasquez on Unsplash