Literasi, dalam program pemerintah diterjemahkan sebagai program calistung, Baca-Tulis-Hitung. Itulah awal literasi, targetnya melek-huruf rakyat Indonesia. Lalu muncul literasi-literasi baru.

Lengkapnya, melek huruf berarti mampu mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan.

Program melek huruf sudah menjadi program PBB, karena dipercaya melek huruf memiliki kaitan sangat erat dengan kemiskinan. Standar minimum melek huruf di Indonesia bisa membaca, baik itu huruf latin, dan/atau huruf Arab.

Hari melek huruf pun diperingati setiap tahunnya, pada bulan September, tepatnya pada tanggal 8 September. UNESCO, mendeskripsikan hari melek huruf, atau Literacy Day sebagai berikut:

September 8th was proclaimed International Literacy Day by UNESCO on November 17, 1965. It was first celebrated in 1966. Its aim is to highlight the importance of literacy to individuals, communities and societies.

UNESCO

Menurut web tempointeraktif.com, pada semester pertama 2006, jumlah buta aksara mencapai 8,36 persen atau 3.182.492 orang. Pemerintah menargetkan buta aksara usia 15 tahun ke atas, turun menjadi 5 persen pada 2009. Lengkapnya, berikut kutipan dari tempointeraktif.com:

Pada tahun 2004 angkanya mencapai 15,4 juta orang, atau 10,21 persen dari jumlah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas. Tahun 2006 jumlahnya turun menjadi 12,88 juta (8,44 persen), dan tahun 2007 turun menjadi 11,87 juta (7,33 persen).

Indonesia tercatat sebagai negara dengan 92% penduduk sudah melek huruf, berdasarkan data UNDP tahun 2009. Pencapaian ini tampak hebat, karena jumlah penduduk diperkirakan mencapai 240-an juta. Capaian melek huruf ini untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas.

Melek huruf tapi sulit membaca

Di balik angka melek huruf itu, ada data mengenai kemampuan membaca, salah satunya diteliti oleh Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS).

Lembaga riset asal Boston ini melakukan penelitian 5 tahun sekali, dimulai pada 2001. Beberapa negara sudah diteliti, dan data-datanya pun diterbitkan untuk umum.

Indonesia masuk dalam data tersebut, pada 2006 menunjukkan bahwa angka partisipan pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh kalangan pembaca “pas-pasan”.

Kemungkinan besar, 54 persen dari penduduk yang melek huruf di Indonesia (waktu itu), baru menunjukkan kemampuan baca yang pas-pasan.

Hanya sedikit sekali jumlah penduduk yang sudah memiliki kemampuan membaca yang baik. Bahkan menurut standar PIRLS, yang memiliki kemampuan baca mahir kurang dari satu persen!

Ini baru membaca teks, belum kemampuan dalam berhitung. Sementara, ada 25 persen lagi yang statusnya tidak jelas. Tapi kita masih disibukkan dengan Ujian Nasional (UN), yang ukurannya pun diperdebatkan.

Kemampuan membaca, sangat menentukan kualitas intelektual penduduk, karena melek huruf saja tidak menjamin kualitas wawasan mereka.

Melek huruf baru menjamin satu hal, mengenali abjad dan bisa membaca. Sementara dari definisi di atas, selain mampu mengidentifikasi dan memahami, diperlukan kemampuan mengolah dan mengkomunikasikan kembali.

Jadi, sementara sibuk dengan program memberantas buta huruf, harus mulai diseriuskan upaya meningkatkan kemampuan membaca bangsa ini, sehingga mencapai kualitas literasi yang maksimal.

Sudah mulai tumbuh komunitas perpustakaan keliling, atau taman bacaan yang lebih ilmiah, bukan sekedar komik dan bacaan hiburan lainnya.

Literasi digital

Kini, teknologi media berkembang pesat menuju pencapaian yang sulit dibayangkan. Setelah ada radio dan televisi, kini ada internet. Informasi berbentuk teks, rupa, dan rungu, bergabung jadi satu.

Selain itu internet menawarkan lingkungan baru, dengan aturan baru pula. Di dunia digital lewat internet, istilah penonton, pemirsa, atau pembaca, tak lagi relevan. Internet memungkinkan publik bisa terlibat berproduksi.

Meski dalam literasi sejak awal sudah mengenal menulis, tetapi menulis untuk kemudian dipublikasikan bukan kemampuan yang bisa dijangkau setiap orang.

Pada masa media cetak dan elektronik (TV dan radio), memproduksi tidak serta merta berarti menerbitkan media. Butuh privilese untuk mempublikasikannya. Awam cuma bisa membuat untuk kalangan terbatas.

Teknologi digital mendobrak privilese itu. Siapapun kini bisa membuat media dan mempublikasikannya. Walau tak menjamin bisa menjangkau khalayak, media itu bisa terbit hanya lewat sentuhan ujung jari.

Tentu saja syaratnya terpenuhi: memiliki akses ke jaringan internet, sehingga sah menjadi warga dunia digital.

Mereka yang tidak literate, akan tetap jadi penonton, pemirsa, atau pembaca. Dengan kata lain, cuma bisa mengkonsumsi. Saat mereka ini nekat berproduksi, tampak betapa kompetensi baru sangat dibutuhkan.

Muncul kasus-kasus pelanggaran, seperti upaya reproduksi tanpa mengindahkan etiket. Dengan kualitas literasi warga saat ini, tidak mengherankan kalau kasus-kasus akan bermunculan semakin banyak.

Literasi zaman lama sudah tak mencukupi untuk digunakan pada zaman sekarang. Untuk bisa berpartisipasi, tidak sekadar mengonsumsi, butuh lebih dari sekadar “bisa calistung”.

Dibutuhkan kemampuan atau kompetensi yang baru, dan kompleks. Kemampuan dasar yang bisa kita sebut “literasi digital” atau digital literacy. Ada banyak versi definisi literasi digital, berikut beberapa di antaranya:

- Menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy (1997), literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. (Paul Gilster, 1997)

- Seperti halnya media cetak, anak harus mampu mengevaluasi dan menggunakan informasi secara kritis jika mereka ingin mengubahnya menjadi pengetahuan. (…) Seperti halnya media yang “lebih tua”, anak-anak perlu diberdayakan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi untuk mereka sendiri, dan untuk melindungi dan mengatur diri mereka sendiri. Dan seperti halnya literasi cetak yang melibatkan menulis dan juga membaca, literasi digital harus melibatkan produksi kreatif di media baru serta kritis konsumsi. (Buckingham, 2003)

- Literasi digital membekali orang dengan konsep, metode, dan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memungkinkan mereka menggunakan dan memanfaatkan TIK. Kemampuan ini memungkinkan orang memproses data dan mengubahnya menjadi informasi, pengetahuan, dan keputusan. Ini mencakup metode untuk mencari dan mengevaluasi informasi, elemen budaya informasi dan aspek etikanya, serta aspek metodologis dan etika untuk komunikasi di dunia digital. (ITU 2010, Global)

- Istilah “literasi digital” digunakan oleh Uni Eropa dalam “Digital Literacy: Skills for the Information Society”, yang mengatakan bahwa “Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memengaruhi kehidupan kita setiap hari – mulai dari berinteraksi dengan pemerintah hingga bekerja dari rumah, dari tetap berhubungan dengan teman-teman kita hingga mengakses layanan kesehatan dan pendidikan”. (Denise Leahy, 2010)

Pertanyaan sederhananya, sampai dimana pendidikan di Indonesia sekarang? Sudahkah menyambut perkembangan teknologi yang kini menciptakan peradaban baru ini?

Apakah sekolah siap mengajarkan literasi model baru, benama literasi digital? Kegagapan bangsa Indonesia menyambut kehadiran teknologi digital, berakar dari kegagalan pendidikan mengadopsi literasi digital.

Pendidikan bertanggung jawab untuk memutakhirkan definisi literasi di panduan mereka, dan mengubah cara pandang terhadap literasi. Dunia sedang berubah, dan kemampuan calistung sudah tak cukup lagi.

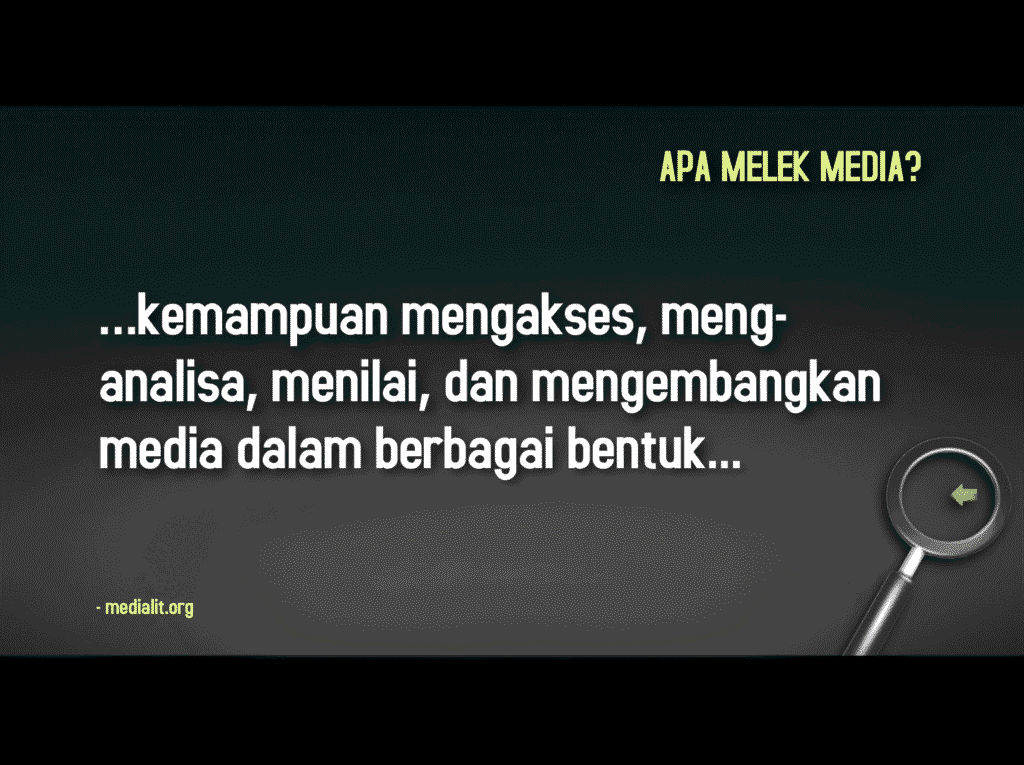

Melek media dan literasi digital

Literasi digital, di satu sisi hanyalah bagian kecil dari “kemampuan besar” yang dibutuhkan saat ini. Ingatlah bahwa saat dunia digital berkembang, “dunia lama” tak berarti ditinggalkan.

Saat media digital tumbuh, media-media lama tak berarti musnah. Digital, justru membawa prinsip-prinsip lama dan digabung menjadi satu. Artinya, kemampuan lama tidak ditinggalkan, tetapi dimutakhirkan.

Karena itu, literasi media atau melek media yang dulu hanya mencakup media cetak dan elektronik, kini harus ditambah dengan media digital. Dulu poster dipasang di tembok, kini poster bisa disebar lewat akun medsos.

Di sinilai ketertinggalan pendidikan terasa semakin jauh. Saat melek media hanya terdiri dari media lama pun, topik ini tak terasa penting. Kini, saat teknologi digital merambah semakin dalam, pendidikan semakin jauh ketinggalan.

Pembicaraan tentang literasi yang belum selesai dengan calistung, sudah harus ditambahi dengan aspek digital. Melek media, terasa semakin jauh dari gapaian.

Mampukah dunia pendidikan Indonesia meloncat dari ketertinggalan ini?

Pertanyaan yang hanya dijawab mungkin setelah 10-20 tahun lagi. Yang pasti, dengan pendidikan literasi setengah hati saat ini, tak mungkin menjawab tantangan baru yang dibawa arus digitalisasi.

One comment

Comments are closed.